学習を始めて約3ヵ月、学科試験の過去問を中心に基礎知識の習得を行ってきた訳ですが、実技試験に向けては、習得した基礎知識を上手く活用する必要があります。ここで改めてFP2級の出題形式を確認しましょう。

学科試験

60問(四答択一式) →4つの選択肢の中から、正しいもの、または誤っているものを選択

実技試験

40問(記述式) →計算問題や選択肢から答える問題が中心(FP協会)

5題(事例形式) →各事例をもとにした問題(きんざい)

FP2級の学科試験は120分で60問ですから、単純計算で1問につき2分しかありません。そしてFP3級の三答択一式とは異なり、4つの選択肢の中から正解を見つけるのはかなりハードな作業になります。

私自身、FP2級の試験で難しいと感じたことの一つにこの「時間との戦い」がありました。

せっかく知識を身に着けても時間切れになってしまうともったいないですね。

その通りです。せっかくなので、学科試験の過去問を一つご覧いただきましょう。

問題:公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。

2.健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。

3.健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

4.後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

問題文と選択肢を読むだけでもけっこう時間がかかりませんか?

専門用語も多くて理解しながら読むのって相当大変です!

上記の例題は、学科試験の標準的な(難易度、選択肢の長さ、用語)問題になります。私も改めて読んでみましたが、普通に1分25秒くらいかかってしまいました。単純計算では、1問につき2分が限界だと考えても、このあと正解を読み解く時間は、35秒しかありません。これを60問解き続けないといけないのが学科試験となります。ちなみに私が学習を始めた頃だと、理解しようとじっくり読んでいるうちに2分経ってしまっていました。

まさに時間との戦いですね。

学科試験は習得した知識を使って、早く読み解く力が必要になります。

つまり、学科試験は基本的に2回読んでいる時間がないので、いかに早く、1回で読み解く力を身につけることが合格のカギとなります。上記問題の解説は省かせてもらいますが、正解は2となります。2以外の選択肢には、記載内容の一部に誤りがあります。

次に、学科試験とは異なる、実技試験(日本FP協会)についてお話をさせていただきます。私が受験した日本FP協会主催の実技試験は、40問の記述式で試験時間は90分となります。問題の難易度に濃淡はありますが、1問につき2分強の時間しかありません。実技試験においても、時間との戦いは避けられませんが、もう一つの大敵は「計算」です。問題文を読み、問われているのは何か?そしてそれを求めるための公式は何が当てはまるのかを見極めて答えを導き出す必要があります。しかも「正確」に計算しなければなりません。

実技では知識だけではなく「時間」と「計算」との戦いになるんですね。

しっかり対策を打てば合格点を取れるようになりますよ。

実技試験の問題には大きく3つのパターンがありますので、それぞれの対策を行うと良いと思います。

1.知識で解く選択問題

まず最初は知識で解く選択問題です。

学科試験の知識をしっかり生かせれば解ける問題が殆どですが、選択肢にそれっぽい数字や語句がいくつも並んでいる「語群」の中から解答を選択するパターンとなります。

固定資産税は(ア)が、毎年(イ)現在の土地や家屋などの所有者に対して課すべき税金です。

<語群>

1.国 2.都道府県 3.市町村 4.1月1日 5.4月1日 ・・・9.6分の1

上記の正解は、ア:3、イ:4となりますが、知識をきちんと整理できていないと、誤った選択をしてしまう可能性があります。私の認識では、教科書や参考書などに書かれている内容を正確に覚えているかが問われる問題だと思います。

2.公式で解く計算問題

公式で解く計算問題は、できるだけ得点しておきたいところです。公式を覚えるだけなら簡単と思う人もいるかも知れませんが、単純なものばかりではありません。少し難易度の高い問題では、どの公式を使うべきか迷ってしまうものもあります。基本的にはしっかりと公式とその用法を覚えておけば問題ないと思います。ただし、計算間違いには十分気を付ける必要があります。

以下の問題は、単純な計算式そのものを問われる問題ですので、実際に計算をする必要はありません。

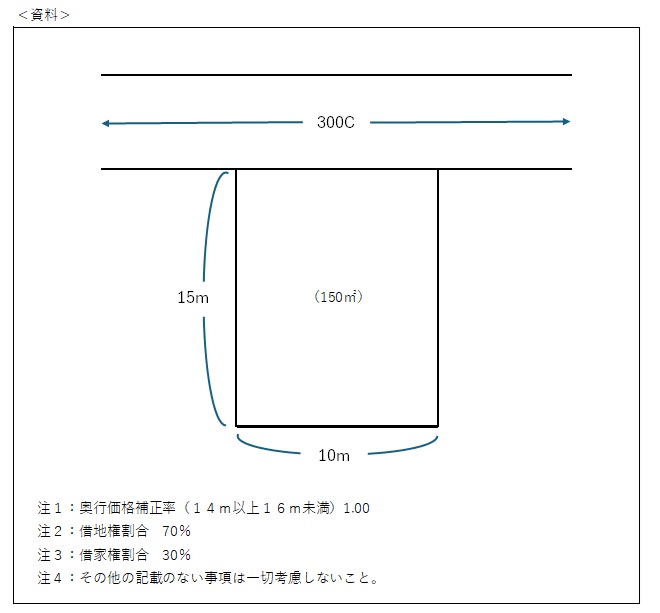

下記<資料>の土地に係る路線価格方式による普通借地権の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。

1.300千円×1.00×150㎡

2.300千円×1.00×150㎡×70%

3.300千円×1.00×150㎡×(1-70%)

4.300千円×1.00×150㎡×(1-70%×30%×100%)

この問題のように、公式そのものを問われる問題もありますが、何を問われているのか理解できないと、イージーミスをしてしまう可能性がありますので、しっかり得点しておきたい問題です。

ちなみに正解は2となります。その他、PERやPBRの計算とその比較、6つの係数なども出題されるため、様々な公式を覚えておく必要があります。

3.事例(問題)に合わせて適切な計算式で解く応用問題

実技試験では、基本的にある事例を基にした問題が出題されるため、事例(問題)に合わせて適切な計算式を用いるためには、できるだけ多くの事例(問題)に触れておくのが良いと思います。

過去問や模擬問題を解いていくうちに、過去に同じ事例でこの公式を使った、或いは別の角度から問われたことがあったけど、同じ考え方をすれば解けるなど、いかにして試験本番までに「初見の事例」を減らすかがポイントになると思います。

初見の事例を減らすためには、とにかく過去問や類似の問題を数多く解くことが重要になると思います。そして幾つかの事例を解いていくうちに、「キャッシュフロー」「6つの係数」「相続」「保険」「各種所得」などなど、よく出題される問題とその傾向が掴めるようになります。さらに自身の得意な事例や苦手な事例も分かってくると思いますので、とにかく纏まった時間を取って問題を解くことをおススメします。

学科試験も実技試験も過去問が重要なんですね~

FPの試験は過去問対策こそが最大の学習になると思います。

まとめると、実技試験の対策は、できるだけ多くの事例にチャレンジし、必要な公式の把握、計算する上でのポイント、応用問題の傾向を掴むことだと思います。上記の1~3を意識していただきながら、1と2で解ける問題をできるだけ短時間で解けるようになれば、応用問題や計算にゆっくり時間をかけられるようになると思います。学科試験は平均的に1問を2分以内に解き続ける必要がありますが、実技試験は、早く解ける問題はサクっと解いてしまって、時間をかけて解く問題とのメリハリを作りながら、試験時間内に全問チャレンジできるような、自分なりの時間配分ができるようになると安心です。兎にも角にも過去問へのチャレンジあるのみです!皆さんも頑張ってください。

コメント