お金

私たちが普段当たり前のように手にする「お金」について、これは一体ナニモノなのか?皆さんは考えたことはありますか?

私たちの当たり前という意味では、テレビや電話、これらを使うための電気なんかも、一体どのようにしてできているのか?理解し得ないことはたくさんありますが、それらを研究・発明した方々のお陰で、現代の私たちは大変便利に、そして快適に生活することができています。

一方でお金はどうでしょうか?1円玉、10円玉(硬貨)や1,000円札、1万円札(紙幣)など様々な種類がありますが、国や時代が異なるとお金も異なります。では一体だれがお金を考えたのでしょうか?

私は、このお金こそ、人類の最も偉大な発明の一つではないかと思います。

例えば喉が渇いたとき、100円あればペットボトルのお水が買え、のどを潤すことができます。ですが100円をただ握りしめているだけでは、喉の渇きは潤いません。つまり、私たちは、100円分の価値のあるお水とお金を交換できたので、喉の渇きを潤すことができたのです。

お金はお金だと思っていました。なぜお金でモノが買えるようになったんだろう?

不思議な「お金」の存在については、少し歴史を振り返る必要がありそうです。

お金の歴史

お金なんてものが存在しない遥か昔、人々はどのように生活していたのでしょうか?海の近くに住む人たちは海の幸の恩恵を受け、山に住む人々は山の幸の恩恵を受けながら生活していたことでしょう。そんな生活の中で自然とやり取りされ始めたのが「物々交換」だったのです。

海の近くに住む人が山の幸も食べてみたい、逆に山に住む人が海の幸も食べてみたい、両者のニーズが合えば、海の幸と山の幸の交換がなされました。このように、ニーズさえ合えば、食べ物の交換だけでなく、穀物や布、皮や道具といった具合に、様々な物々交換がなされていきました。ですが、ここで大事なのは、お互いのニーズが合うかどうかです。お互いのニーズが合わなければ、交換は成立しません。このミスマッチを防ぐために、様々なニーズを持った人たちが集まることで「市場」ができたと言われています。この多くのモノが集まる市場に行けば、自分の欲しいものと、自身の持ち物とを交換できる可能性が高くなるわけです。このようにして、様々なモノとニーズが集まる市場ができたところに、次の課題が見えてきます。それはモノであるが故に起こりうることですが、例えば食べ物の魚やお肉を例に取ると、鮮度や保存期間が限られてしまいます。昨日だったら新鮮な魚が10匹手に入ったのに、今日は1匹しか市場にありません。自分が持っているお肉の量だと魚10匹と交換できるはずなのに。なんてことが起こります。または、自分の持っている布地だと、壺10個と交換できるはずなのに、大きくて重たくて運ぶことができないので3つしか交換できなかった。なんてこともあったでしょう。このニーズのアンマッチを防ぐ手段の一つとして、誰もが共通的な価値を認めるモノを準備して、欲しいものと交換できる仕組みを作ったものが、お金の始まりと言われています。その時代・時代に合わせて共通的な価値を示すものに、このお金の概念は移り変わって行きました。この誰もが認める共通的な価値あるモノということで、当時重宝されていた貝や布、塩がその役割を果たしました。その名残で、今でもお金にまつわる漢字には、「貝」が使われている字が多いとも言われています。

貝はお金のご先祖様だったのですねー

買、財、貯、貨、販、貢、貿、賃・・・たくさん名残がありますね。

このように、人々は自分の持ち込んだモノを、共通的な価値が認められる貝などに交換し、今度はこの貝を使って、自分の欲しいモノを手に入れるようになっていきました。

やがて、貝よりも持ち運びがし易くて丈夫な金/銀/銅といった金属にお金の概念は移り変わっていき、皆さんもご存知の金貨/銀貨/銅貨といった硬貨が誕生することになります。そして、今度はたくさんの硬貨を持ち歩くのは大変ということで、硬貨何枚分を保証する保証書のような形で、紙のお金、つまり紙幣が誕生することになりました。この一連の流れから、両替商や銀行といった、現代にもつながるお金にまつわる商売も生まれてくることになります。

共通的な価値観の基準を作るのは難しそうですね。

受給バランスも影響したと思います。現代の為替に近いかも知れませんね。

お金は信用?

共通的な価値観の基準を作ることは簡単ではありませんが、そこに一定の基準が成り立った結果、貝や塩といった価値基準が生まれ、それをお金と呼ぶならば、お金は貝や塩から硬貨や紙幣へ時代に合わせて移り変わってきました。そしてそのお金こそが、価値あるものだという「信用」の上に成り立ってきたのです。実際にお肉を10枚の貝に交換した人が、5枚の貝と5匹の魚を交換したい、つまり買いたいと思っても、魚を持っている人が貝の価値を信用していなければ、売ってはもらえないからです。

お金って不思議ですよね。硬貨や紙幣も見方を変えるとただの紙や金属でしかありませんが、現代社会においては、お金は「国がその信用を保証」してくれています。なので私たちはお金の価値や信用を疑うことなく、日々安心して使うことができるのです。言い方を変えると、お金は信用を形にしたものと言っても良いかもしれません。これこそが、お金は人類の最も偉大な発明の一つではないかと考えてしまう所以なのです。

お金は当たり前に存在するものだと思っていました。

お金は信用を具現化したものと考えるのが良いかも知れませんね。

お金の価値

さて、この人類の最も偉大な発明の一つと考えてしまうこの「お金」ですが、主に「尺度」「交換」「保存」の3つの役割があると言われています。

お金は世の中で取り引きされているモノやサービスの価値を測る尺度になります。

例えばお肉一つと10匹の魚の価値が同じとされている場合、魚を5匹だけ欲しい時にはどのようにすれば良いのでしょうか?お金が存在しない場合は、お肉一つを渡してしまって、10匹の魚と交換するしかありません。ですがもしお金が存在する場合は、お肉を一つで100円に交換し、魚を10匹で100円に交換できれば、魚を5匹だけ欲しい時には、50円を渡せば交換してもらえます。

そして、50円の価値がある布があったとすれば、残りの50円で布一つとも交換できてしまう訳です。つまり、お金があれば、全く異なるモノや商品、サービスの価値を比較できるようになります。もちろんこれは、信用の上に成り立つお金の存在があるからと言えます。

お金の存在によって、あらゆるモノやサービスの価値を測ることができるようになったことで、私たちは物々交換をしなくても、「お金」を介することで、モノやサービスを交換できるようになりました。私たちにとって、最も当たり前のお金の役割は、この「交換」なのかも知れません。

お金は、その価値を保存することができます。一方で「モノ」にはその価値が維持できる時間には限りがあります。いくら大量のお肉や魚を持っていても、1週間その鮮度/価値を保つことはできません。ですが、お金に交換してしまえば、その価値を保存することができるようになります。

この保存機能があるからこそ、将来に向けた貯蓄や投資といったことも、現代においては可能になってくるのです。

お金の3つの役割はすべて重要だ~

どの役割も「当たり前」だと思っていましたよね。

さて、私たちが当たり前のように使っているこの「お金」ですが、例えば現金100万円を銀行に貯金していた場合、途中お金を引き出したりしない限り、この100万円という額面が減ることはありませんが、実質的な価値については、物価の変動などによって、変化してしまうということをご存知でしょうか?

例えば、ちょうど今、100万円の車があったとします。銀行に貯金している100万円を引き出して使えば、この車を購入することができます。

しかし、1年後、様々な事情で物価が上昇し、同じ車が110万円になったとします。そうすると、1年後に貯金していた現金100万円(金利は0として)を引き出しても、同じ車は買えません。これは、物価に対して、現金の価値が小さくなったことを意味します。逆に様々な事情で物価が下がり、同じ車は1年後に90万円になっていた場合には、貯金していた現金100万円を引き出してこの車を購入しても、10万円の現金が戻ってきます。これは、物価に対して、現金の価値が大きくなったことを意味します。経済成長に伴い、本来物価は上昇傾向になりますので、長期的なライフプランを考えるときには、物価の上昇を考慮する必要があります。

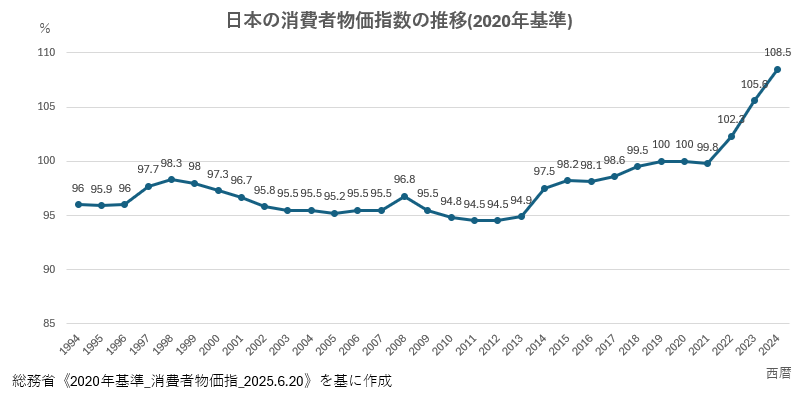

このグラフは、総務省が提供する日本の消費者物価指数情報の推移です。2020年を基準年の100%とし、約30年間の日本の指数推移を表しています。ご覧いただいた通り、2021年頃まで殆ど物価の上昇はありません。これは日本経済の「失われた30年」と言われたりもしますが、この30年もの間、物価も給与所得もほとんど上がらず、日本の経済成長が低迷している間に、GDP(国民総生産)では、中国やドイツに追い越され、さらに他の国にも迫られている状況です。かくいう私は、この失われた30年の殆どの期間を社会人として過ごしてきたため、それが当たり前だと思い、疑うことも考えることもできていませんでした。この点が、私ももっと早くにこういった社会情勢や経済について理解できていたらと、今更ながらに悔やまれるところではあります。でもだからこそ、一人でも多くの方に、こういったことを理解してもらう、或いは知ってもらうキッカケになればと考えています。

こちらは世界の時価総額ランキングトップ10の推移です。36年前、世界のトップ50のうち、実に32社が日本企業が占めており、日本は間違いなく世界経済の成長をけん引する国の一つでした。それが2025年には、すっかり見る影をなくし、トップ50まで見た時に、ようやくトヨタ自動車(49位:2,365億ドル)がランクインする程度になってしまいました。

1989年は日本のランキングかと思ってしまいました~!

これが失われた30年の結果なのかも知れません。

ここで、お金の価値に話を戻しますと、避けて通れないのが「インフレ」と「デフレ」です。

物価が持続的に上昇傾向になることをインフレ(インフレーション)と言います。上記の車の例のように、商品の値段が上がるため、相対的にお金の価値が下がってしまいます。

逆に物価が持続的に下落傾向になることをデフレ(デフレーション)と言います。不景気の状態などで、商品が売れずにダボついてしまい、安くしないと売れない状態となってしまうため、相対的に物価が下がり、お金の価値が上がってしまう状態です。

バブルが崩壊したあとの日本は、先に述べた「失われた30年」を迎えることになり、経済が低迷し、デフレが続き、物価が上昇しない状況が長く続いていました。つまり、お金の価値が下がらない状況が続いていたので、多くの人が「貯金」という形で銀行にお金を預けても、何の問題も起こりませんでした。そこに新型コロナウイルスの感染拡大や、その後の戦争や紛争による地政学的な問題も発生し、皆さんの持つお金の価値が、以前よりも不安定な状況になってきています。日本の消費者物価指数のグラフを見ても、2021年より物価が顕著に上昇し始めています。

私がここでお伝えしたいのは、インフレやデフレが必ずしも悪いということではなく、お金の価値は時間と共に変化するということを理解しておくことが重要だという点です。

緩やかなインフレと共に消費が促され、企業の収益が増えることで、皆さんの賃金収入も増えていく好循環なインフレもあれば、原材料の高騰に起因し、企業の収益につながらない良くないインフレもあります。理想的なのは、物価の上昇よりも賃金収入の増加率が上回る状態です。そして、現金など持っている資産の価値が、相対的に物価上昇を上回る状態であれば、お金が増えていく構造が作り出せると思います。

何だか難しいけど、お金の価値って変化するものなんですね。

そうなんです。そんなこと、昔は誰も教えてくれなかった気がします。。。

お金を増やすって?

私が子供の頃に「10円あったらチロルチョコ♪」というCMが流行っていました。文字通り10円で買える一口サイズのチョコレートなのですが、これが美味しくて私は好きでした。その子供の頃にタイムカプセルを埋めることになり、当時の思い出の玩具と一緒に100円玉を入れました。将来タイムカプセルを開けた時に、大好きなチロルチョコを10個買って食べようと思ったわけです。結局私はそのあと引越してしまったため、そのタイムカプセルは開けられることなく現在に至るわけですが、もし今あのタイムカプセルを掘り出して開けたとして、あの100円玉でチロルチョコは幾つ買えるのでしょうか?現在のチロルチョコの値段を調べてみると、なんと23円になっていました。実はこのチロルチョコ、サイズが若干大きくなって、お値段も20円になっていたのですが、そこからまた23円に値上がりしてしまったようです。それでもあの時のタイムカプセルの100円だと、なんと4個しか買えないのです。子供の頃の私がこの未来を知ったらきっと悲しんだことでしょう。いや、きっとタイムカプセルと一緒に埋めずにチロルチョコを10個買って食べていたことでしょう。これは子供の頃のちょっとした思い出話ですが、お金の価値は変化してしまう実例と言えるかも知れません。

さて、そのように時間と共に価値が変化してしまう「お金を増やす」って、一体どういうことを言うのでしょうか?

お金を増やすと言っても、私は皆さんに一攫千金の方法をお伝えしたい訳ではなく、株や金融商品への積極的な投資を促したい訳でもありません。収入や貯蓄を少しずつ増やしていき、お金の価値の低下を上回る施策を打つことで、皆さんの持つ「お金」が増えていけば良いのではないかと思います。

もちろん私たちの人生は、決してお金がすべてという訳ではありませんが、お金があると豊かな生活を送ることができますので、お金の価値やその変化を考えると、中長期的に「増やしていく」ことが大事だと思います。

短期的にお金を増やす方法はたくさんあると思います。高額所得の職に就く、宝くじを当てる、会社を立ち上げる・・などなど、短期的な方法は、当然リスクも大きい訳ですから、いかにして確実に、着実に中長期的にお金を増やしていくのか、それが大事ではないでしょうか。

ここで、私がお伝えしたい「お金を増やす」基準は、キャッシュフロー表における貯蓄残高にあたる部分をどうやって増やしていくかという話です。この点を考えることが、「お金について考える」第一歩だと思います。

ここで少しキャッシュフロー表についてご説明します。

キャッシュフロー表とは、将来のライフイベントを見据え、現在の収支状況に基づいて、将来の収支状況と貯蓄残高の予想をまとめた表になります。(詳しくは別の記事でご説明したいと思います。)

例えば、さくさく家のキャッシュフロー表を以下に纏めます。

本来は定年後までのライフイベントに合わせて作成するのですが、分かりやすいように期間を短くしてみました。家族構成、ライフイベント、夫婦の収入と家族の支出、そして最終的に貯蓄残高が分かるようにします。意識する必要があるのは変動率です。変動率はお金に関する変化の割合のことで、給与であれば昇給率、基本生活費などであれば物価の上昇率、貯蓄残高であれば利率や利回りにあたります。上記キャッシュフロー表①の例では、物価の上昇率と給与の上昇率が同じ、合わせて貯蓄残高の変動率も同じケースだと、3年後の貯蓄残高は924万円になります。

一方、基本条件は全く同じで、変動率のみを変更したキャッシュフロー表②は以下の通りです。

給与の変動率と貯蓄残高の変動率が0%なのに、物価だけが2%上昇してしまった場合、同じ3年後の貯蓄残高は836万円になってしまい、①に比べると②では、なんと88万円も少なくなってしまいます。

このように、収入や支出の条件や変動率、貯蓄残高の変動率によって、数年後の貯蓄残高は大きく変化してしまいます。私がお伝えしたかった「お金を増やす」ということは、この「数年後の貯蓄残高を増やしていく」ということです。もちろんここでいう「お金を増やす」方法や手段は色々あると思いますが、このことを知っているのと知っていないのでは、数年後、数十年後に大きく変わってくると思います。以前の私のように、「お金を増やす」ことを余り考えていなかった方は、是非このことを知っていただき、少しでも知って得する生活を送っていただければと思います。

お金って貯金するだけでは貯まらないのですね。。。

お金の価値が変化することを理解しておくことが大事だと思います。

お金の変遷

お金の歴史についてご説明したように、昔の人々はモノとモノの交換、つまり物々交換から始まり、誰もが共通的な価値を認めるモノ(貝や塩)を準備して、欲しいものと交換できる仕組みを作ったものが、お金の始まりと言われています。貝や塩は、やがて金・銀・銅などの硬貨としてその価値が認められるようになり、たくさんの硬貨を扱うために、持ち運びが簡単な紙幣が誕生し、現在の「お金」になりました。そして、さらにインターネットが普及した現代では、いわゆる現金だけでなく、クレジットカードや電子マネー、スマートフォンを使ったQRコード決済などの「キャッシュレス決済」も幅広く利用されるようになりました。更には、ブロックチェーン技術などIT技術の進展により、形もなく、国や銀行の保証もない暗号資産(仮想通貨)まで、世界に広く普及し始めました。

お金は信用に基づく価値により成り立ち、その価値は変化し続けてきましたが、これからは更に、今の私たちでは想像もできないような「新しいお金の在り方」が生まれてくるかも知れません。このような状況の中で、私たちは如何にしてお金や資産を増やしていくのか、考えていく必要があると思います。

今回の記事を含めた「知っ得編」では、私が勉強して知ったこと、経験したことを踏まえて、皆さんにとって何か一つでも知って良かった、得したと思っていただける内容をお伝えしていきたいと思います。

コメント