みなさんこんにちは。おるきーです。

今回は勝手ながらの番外編ということで、私がFPの学習でお世話になりましたフォーサイトのカリキュラムの中で、AFP認定研修の課題となる提案書の作成について、当時はこの分野で全くのド素人だった私が、色々と苦労したり、勉強になったりといったことがありましたので、その点をご紹介させていただきたいと思います。(ポイントというより経験談です)

ただし、課題を実践するにあたり、日本FP協会からも注意喚起がなされていますが、提案書課題解答例の売買行為等は禁止されています。本記事はそういった解答例にあたるようなものではございませんので、予めご承知おきいただければと思います。

私としては、「FPチャレンジ」の本編にも書きましたが、提案書課題は全体感を把握する上で非常にやって良かったと思っています。FP試験にチャレンジする動機は皆さんそれぞれにあると思いますが、是非、前向きに取り組んでいただけたらと思います。

いきなり提案書って誰に対しての提案ですか?

課題用に設定された架空の相談者に対しての提案です。

AFP認定研修提案書課題

FPの本業は、自分のお客様と個別に行う相談業務となります。そういった場合に、お客様の現状を分析し、課題を把握、そしてその対策案をまとめた提案書を提出します。そしてこの提案書はFPの資格を取得したからといって、作成することは容易ではありませんので、こういった研修課題として提案書の作成を経験することが本研修の狙いだと私は考えます。もちろんこの課題の提出とその合格がAFPの資格を取得する上で必要なことにはなりますが、逆にFP2級の試験合格後、速やかにAFP資格を取得できるという意味でも、このタイミングで予め研修課題をクリアしておくことは良いことだと思います。

全体感の把握につながる

先にも述べましたが、私はこの研修課題をこのタイミングで実施することは、非常に良かったと思います。この時期は、平行して基礎を固める勉強をしている時期にもなりますので、計画していた学習カリキュラムが遅れてしまったり、分からないことを調べ、理解し、資料として作り上げることは、簡単なことではありません。一方で、フォーサイトからは「提案書作成のためのテンプレート」が提供されるため、このテンプレートに沿って作っていけば、ある程度の形は出来上がると思います。あとはこれを「どこまで本気でやるか」となるわけです。

私自身も、この提案書作成においては、テンプレートにある程度合わせながら、少し自分の思うような形にアレンジしながら作成しました。提案書作成にあたり私が心がけたことはは以下の3つです。

1.課題用に設定された相談者を本当の相談者だと思って考える。

2.相談者の希望に対して、複数の対応策(選択肢)を考える。

3.自身がFPになったつもり(意識/目線)で考える。

私の勝手な思い込みですが、FP2級の試験合格をゴールとするのか、合格の先にゴール見据えるのか、私は合格の先にゴールを見据えたいと思っていましたので、この提案書作成も面倒な研修課題とは考えずに、将来に向けた経験や、これから受ける試験に生かすことができるようにしたいと思いながら作成しました。お陰で少し想定よりも時間はかかってしまいましたが、無事に仕上げられたことには満足しています。(無事に提案書も合格をいただけました。)

ある夫婦(相談者)のマイホーム取得プランについてのアドバイス

上記の通り、前向きな姿勢で研修課題に取り組んでいたつもりなのですが、提案書を作成する上で、実は結構重大な問題に直面してしまいました。それは何かと言いますと、この課題で設定されていたある夫婦(相談者)の「希望」というのが、結構ハードルが高いと言いますか、無理があると言いますか、単純にご希望を叶えようとすると、キャッシュフローが完全にショートしてしまうんです。要はご夫婦の収入と、希望を含めた将来の支出が合っていないわけです。

最初に分かったときは、正直こんなことあるのかな??研修課題なので、夢を叶えるためにポジティブな提案を色々するのかな?と思っていただけに、私の収支の計算やその過程の考えに誤りがあったのかと、かなり焦ってしまいました。(ココの確認に思ってた以上に時間をかけてしまいました。)

ところが、何度計算しても、考えても同じ結果になってしまうので、これは夢を諦めてもらう、或いは妥協点を見つける提案になるんだと悟りました。ですので、結果的に提案書での実現施策としては、少し厳しめの対策を打ちつつも、こんな風にしてみませんか?という前向きな提案を行いました。さて、それがどこまで正解だったのかは分かりませんが、本当の相談者と考えて、できるだけ前向きな提案を心がけました。

注意:

課題で設定されている相談者については、毎回同じではありませんので、課題ごとに設定された相談者に合わせた提案が必要になると思います。

相談者の情報の整理

さて、提案書を作っていく上で、最初に行うのは設定された相談者の情報の整理です。課題には相談者の情報が記載されているので確認していきます。

①家族構成・・・家族の名前、生年月日、年齢、職業などがあります。

②現在の収入・・・夫婦の現在の年間の収入情報で、そこから可処分所得を計算します。

③今後の収入予定・・・夫婦の給与、定年予定、退職金や公的年金に係る情報、学資保険や出産等の一時金情報です。

④現在の支出・・・基本生活費、住居費、保険料など主な支出の情報です。

⑤今後の支出予定・・・基本生活費の推移に加え、住宅ローン情報、保険料、教育費、マイカー購入やレジャー費、子供の結婚資金援助など、さまざまな支出予定の情報です。

⑥加入している保険・・・保険の種類、契約期間、保険金、保険料など加入している保険情報です。

⑦保有している金融商品・・・普通預金、定期預金、株、債券などの金融商品情報です。

これらの情報を整理・理解して、夫婦それぞれの可処分所得を計算することになりますが、各種控除額を計算し、最終的に可処分所得を計算します。

計算式:可処分所得=収入ー(社会保険料控除額+所得税・住民税)

相談内容の把握

次に依頼者の相談内容を理解する必要があります。

課題によって色々なパターンがあると思いますが、私の場合は大きく3つの相談でした。

①新築分譲マンションの購入・・・物件情報、希望購入価格、住宅ローンの組み方など。

②保険の見直し・・・死亡保険や医療保険の見直し、学資保険の加入など総合的なアドバイス。

③老後資金・・・定年までに準備したい老後資金額や、老後資金の拠出方法について。

これらの相談内容を把握した上で、それぞれの内容について対応策やアドバイスを検討する必要があります。先にも話しました通り、相談や要望に全て対応できる状況ではないため、優先順位付けや代替案の提案なども検討していく必要が出てきます。

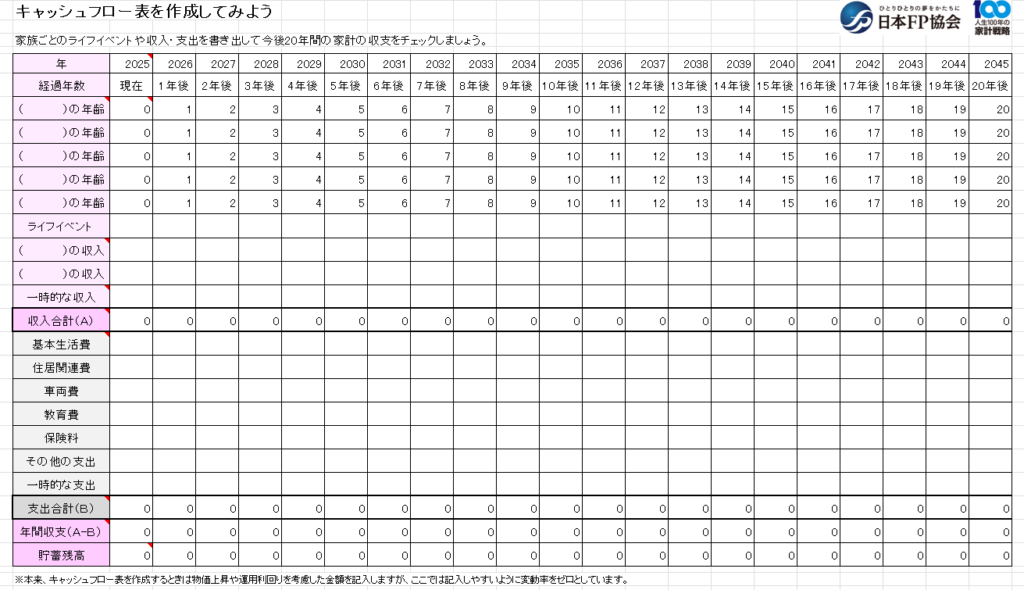

キャッシュフロー表の作成

収支の見通しが把握できると、これをキャッシュフロー表に落とし込むことで、長期的な家庭の収支が見えてきます。どのタイミングで資金がショートする可能性があるのか、何の費用を抑えることで無理のない収支計画にできるのかなど、現時点の想定からの収支面の課題が見えてきます。

ご参考として日本FP協会が提供しているキャッシュフロー表が以下となります。

設定された家族の将来の収支を入力してみると課題や注意点が見つかります。

各種所得や控除の具体的な理解

提案書を作成する上では、各種所得や控除の理解が必要になります。基本的な理解としては、①可処分所得、②給与所得、③課税所得は押さえておかなければなりません。

①可処分所得=給与収入ー(社会保険料+所得税+住民税)

②給与所得=給与収入ー給与所得控除 ※給与所得控除は計算式から求められます。

③課税所得=給与所得ー所得控除

FPの学習を進める上で、「〇〇所得」や「〇〇控除」は、とにかく良く出てきますので、ご自身の持つテキストや参考書を見ながら、よく理解しておく必要があります。

特に所得控除については、社会保険料控除や基礎控除をはじめ、生命保険料控除や寄付金控除など様々な要素が含まれますので、実践問題も解きながら理解を深めるのが良いと思います。

現状の分析と課題の把握

相談者の希望や要望も取り込んで、キャッシュフロー表を作成してみると、資金面での課題が見えてきます。また、FPに対しての要望については、ご依頼の意図を把握し、最適な対策案を提示する必要があります。

具体的な例として、私の研修課題の事例の場合で、現状を分析した結果分かった課題は以下でした。

①希望の物件を見直す必要がある。(資金計画がショートするため)

②生命保険の見直しと医療保険の追加。(死亡保障額の見直しが可能)

③老後資金確保に向けて資産形成が必要。(今のままでは希望の老後資金に届かない)

④車の買い替えを再検討する必要あり。(価格や時期など)

⑤ご希望の旅行内容について再検討する必要あり。(頻度や費用など)

⑥収入増に向けた対策が必要。(資金の余裕があまりない)

これらの課題を把握し、かつ相談者の希望・要望を最大限加味した形で具体的な対応策を検討する必要があります。

対策の検討と提示

相談者の要望に対して、課題を明確にすることで、対策案を検討することができます。これこそがFPに期待されるスキルの一つだと思いますが、恐らく経験豊富なFPさんほど、様々な対策案を検討することができると思います。そして私の場合、この研修課題で設定された相談者のご要望というのが、実現するには相当ハードルが高いことが分かりました。簡単に言いますと、ご要望を全て実現しようとすると資金が大幅にショートしてしまうため、妥協案/代替案を受け入れてもらう必要がありました。最初は本当かな?と思いましたが、何度考えても同じ結論に至るので、きっとこの状況からどのような提案をするか考えさせる課題なんだなと理解しました。(出題者の意図と異なるかも知れませんが・・)

相談者も色々な状況の人がいるってことですね。

はい。相手に合わせたベストな提案を検討しないといけませんね。

分析の結果、把握した課題に対しては、主に以下の対策を提案しました。

①希望の物件を見直す必要がある。

→物件そのものを見直し、予算を抑えた形での購入を提案。

②生命保険の見直しと医療保険の追加。

→最低限必要な死亡保障額に合わせて生命保険を見直し、必要な医療保険の加入を提案。

③老後資金確保に向けて資産形成が必要

→iDecoやNISAといった資産運用を提案。

④車の買い替えを再検討する必要あり。

→買い替え時期(周期)を長くし、かつオートローンによる支払いの分散を提案。

⑤ご希望の旅行内容について再検討する必要あり。

→旅行頻度の見直しと予算の縮小検討。(ご希望の海外旅行は予算が貯まればとする)

⑥収入増に向けた対策が必要。

→奥様の職場復帰時期を早めるなど、収入増の可能性がある提案。

これらの具体的な内容、できるだけ複数の選択肢を提案することを心がけました。

あとがきの作成

この研修課題では、設定された相談者は架空の家庭になりますが、提案書としては「はじめに」で始まり、「あとがき」で終わることを勧められます。もちろんどのような形の提案書でも良いのですが、私はこの「はじめに」と「あとがき」について考えることは、自身の目標の視座を上げる意味でも、非常に良かったと感じています。つまり、「自分がFPになったつもりで」書くことが重要だと思いました。もちろんまだ試験に合格もしていない状況ではありますが、自分なりの言葉で「あとがき」を書くことは非常に良い経験になりました。

提案書作成を終えて

お陰様で提案書を作成、提出し、無事に研修課題も合格できました。

(提出後にフォーサイトから合格通知があります。)

FP2級の試験を無事に終えられた後だから思うことですが、この提案書作成の作業は、このあとのFPの学習に生かされていることがたくさんあると思います。特に実技試験においては、キャッシュフロー表の作成をはじめ、住宅ローンや保険内容の確認など、提案書作成で経験したり考えた内容が問われることになりますので、私自身は良い経験ができたと思っています。

もちろん、提案書を作成しているときは、学習しながら、少し遠回りしてしまっているような気になり、焦ったりもしたのですが、提案書作成を面倒な課題と考えるか、学習の糧と考えるか、要は心の持ち方次第で自身の成長につなげられるのではないかと思います。

おるきーは良い心持ちで提案書作成ができたのですね~

いえいえ。あとから考えると、心持ちが重要だったと感じています。

皆さんも限りある学習時間の中で、目標に向かって邁進されていると思いますので、心持ちを大切に、有意義な学習を進めていただければと思います。

コメント